জনগণের পুলিশ-ভীতি: স্বরূপ বিশ্লেষণ ও দূরীকরণের উপায়

অপরাধ বিজ্ঞান ও পুলিশ-সাহিত্যে অপরাধভীতি একটি বহুল আলোচিত বিষয়। প্রকৃত অপরাধের শিকার না হয়েও অপরাধের সম্ভাব্য ভিকটিম হওয়ার আশঙ্কাবোধ করায় নাগরিকদের মধ্যে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাই হল, অপরাধ-ভীতি। সমাজে অপরাধ-ভীতি ছড়িয়ে পড়ার জন্য প্রকৃত অপরাধ সংঘটনের প্রয়োজন নেই, সংঘটিত হওয়ার খবর বা বিশ্বাসই যথেষ্ঠ। এমনও হতে পারে, যখন সমাজে প্রকৃত অপরাধ কমেছে, তখনও মানুষের অপরাধভীতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উন্নত দেশেগুলো অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি অপরাধভীতি হ্রাস করার জন্যও প্রয়োজনীয় কৌশল গ্রহণ করে।

কিন্তু বাংলাদেশ, মনে হয়, বিশ্বের গুটিকতক সমাজের অন্যতম, যাদের মনে অপরাধভীতির সমান্তরালে পুলিশভীতিও রয়েছে। উপরে আমি অপরাধভীতির একটা সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এখন ব্যাখ্যা করব পুলিশভীতি নিয়ে। পুলিশভীতিকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যখন কোন সমাজের মানুষ অপরাধ না করেও পুলিশ কর্তৃক হয়রানি, গ্রেফতার, মামলার এজাহার ভুক্ত আসামি হওয়া, এমনকি আদালতের বিচারের সমুখীন হওয়ারও আশঙ্কা করে, সমাজের সদস্যদের সেই মানসিক অবস্থাকেই পুলিশভীতি বলা যেতে পারে।

অপরাধভীতির মতো, বাংলাদেশে পুলিশভীতিও বাস্তব। এই বাস্তবতা যে ঐতিহাসিক এবং তা শিল্প-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে তার সামান্য কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে । ‘সাহস’ নামের একটি শিশুতোষ ছড়ায় সুকুমার রায় লিখছেন, পুলিশ দেখে ডরাইনে আর, পালাইনে আর ভয়ে,/ আরশুলা কি ফড়িং এলে থাকতে পারি সয়ে। অতঃপর বালক বলছে সে আরশোলা, চামচিকা কিংবা মামার বাড়ির কুকুর দুটোকেও ডরায় না। তাই সে এখন শক্তিশালী পুরুষে পরিণত হয়েছে।

সুকুমার রায় জন্মেছিলেন ১৮৮৭ সালে আমাদেরই বাংলাদেশের নেত্রকোণা জেলায়। তার জন্মের মাত্র ২৫/২৬ বছর আগে বাংলায় আনুষ্ঠানিক পুলিশের যাত্রা হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে পুলিশের ভয় গ্রাম বাংলার মানুষের মধ্যে কতটুকু ছড়িয়েছিল যে তার তরুণ বয়সের লেখাতেই তা ফুটে উঠেছে। একজন বালক হয়তো কোনদিন পুলিশকে সেই সময় চামড়ার চোখে দেখেইনি। পুলিশের নাম শুনেছে। কিন্তু তারপরও পুলিশকে যে ভয় পেতে হয়, সেটা সে বুঝে গিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তার ‘ছোট ও বড়’ শিরোনামের নিবন্ধে লিখেছেন, “পুলিস একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে, সে চারায় কোনো কালে ফুলও ফোটে না, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে। কিংবা, পুলিসের মারের তো কথাই নাই, তার স্পর্শই সাংঘাতিক। সাপে-খাওয়া ফল যেমন কেহ খায় না, আজকের দিনে তেমনি পুলিসে-ছোঁওয়া মানুষকে কেহ কোনো ব্যবহারে লাগায় না।

যদিও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে (১৯০৫-১৯১৮) ব্রিটিশ বাংলার পুলিশ কর্তৃক যুগান্তর বা অনুশীলন সমিতির বিপ্লবীদের উপর পুলিশের নির্যাতনের প্রেক্ষিতেই রবীন্দ্রনাথ পুলিশের চরিত্র বর্ণনা করেছিলেন তবুও তার মতো একজন নোবেল বিজয়ীর লেখা খুব দ্রুতই মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। যারা কোনদিন বিপ্লবীদের উপর পুলিশের নির্যাতনের খবরও পড়েননি তারাও রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের বদলৌতে পুলিশের নৃশংসতার কথা আঁচ করে পুলিশ সম্পর্কে ভীতিপূর্ণ মূল্যায়ন করেছিল।

পুলিশভীতি কমবেশি সব দেশেই আছে। ইংল্যান্ডের মানুষ তো বিধিবদ্ধ পুলিশকে সহ্যই করতে পারত না। তারা তাই লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রতিষ্ঠার বিরোধীতা প্রথম থেকেই করে এসেছিল। একজন লেখক পুলিশের যন্ত্রণার কথা এভাবেই তুলে ধরেছেন, “যদি ইংল্যান্ডের কোন গৃহস্থের বাসায় একই সাথে পিছনের দরোজা দিয়ে ডাকাত আসে এবং সামনের দরোজা দিয়ে পুলিশ এসে দরোজা খুলতে বলে, গৃহকর্তা সামনের দরোজা বন্ধ রেখে পিছনের দরোজা খুলে ডাকাতকেই ঘরে প্রবেশ করতে দিবে। কারণ, তিনি জানেন ডাকাত কালেভদ্রে একবার এসে তাদের বাসা লুট করবে। কিন্তু পুলিশ একবার ঘরে ঢুকলে তারা বারংবার ঘর লুট করবে”।

যদিও লন্ডনবাসীর মনে এখন আর পুলিশভীতির তীব্রতা নেই, তারপরও তাদের সাহিত্যের পাতায় পুলিশের এমন ভীতিকর রূপটির বর্ণনা মুছে দেয়ার নয় ।কারণ যে পুলিশ আপনার সাথে অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করবে তারাও আপনাকে মামলার সাক্ষীর খাতায় নাম ঢুকাবে। আর পুলিশের কারণে সাক্ষি হয়েও কেউ আদালতে যেতে চায় না। হোক না তা আইনের নির্দেশ, কিন্তু এর সূচনা হয়তো পুলিশকে দিয়েই। তাই পৃথিবীর কোন সমাজেই বাসা বাড়িতে পুলিশের উপস্থিতি সহজভাবে গ্রহণ করা হয় না। পুলিশ মানেই কোন না কোন ঝামেলার কারণ!

পবিত্র বাইবেলের নূতন নিয়মেও পুলিশভীতির ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও যিশু তার শিষ্যদের আদালত ও বিচার ব্যবস্থার দুরবস্থার কথা বোঝাতেই এখানে পুলিশ শব্দটি এনেছেন, তারপরও বিচার ব্যবস্থার সবচেয়ে কঠিন ও অনাকাঙ্খিত অংশটুকুতেই পুলিশের অবস্থানকে নির্দেশ করেছেন। যিশুর ভাষায়, “কেউ তোমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা করলে আদালতে যাবার আগেই তার সাথে মীমাংসা করে ফেল। তা না হলে সে তোমাকে বিচারকের হাতে দেবে; বিচারক তোমাকে পুলিশের হাতে দেবে; পুলিশ তোমাকে জেলে দেবে। আমি তোমাকে সত্যি বলছি, শেষ পয়সাটা না দেওয়া পর্যন্ত তুমি সেখান থেকে কিছুতেই ছাড়া পাবে না। (মথি৫:২৫-২৬)

মানুষের মনে পুলিশভীতির অর্থ যদি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা কিংবা শাস্তির ভয় হয়, তবে কোন সমস্যা নেই। কারণ, আইন ও আইনে প্রদত্ত শাস্তিকে ভয় না থাকলে কেউই তো অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকবে না । তাই আইনের রক্ষক ও প্রয়োগকারী পুলিশের হাতে অপরাধীদের ধরা পড়ার ভয় থাকতেই হবে। এ বিবেচনায় পুলিশভীতি অপরাধ প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এমতাবস্থায়, কুনাগরিক তথা অপরাধপ্রবণ মানুষ পুলিশের উপস্থিতিকে উপদ্রুব মনে করবেই। কিন্তু আমাদের আলোচিত পুলিশভীতি অপরাধীদের পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ভীতি নয়, এটা নির্দোষ সুনাগরিকদের মনে জাগা পুলিশভীতি।

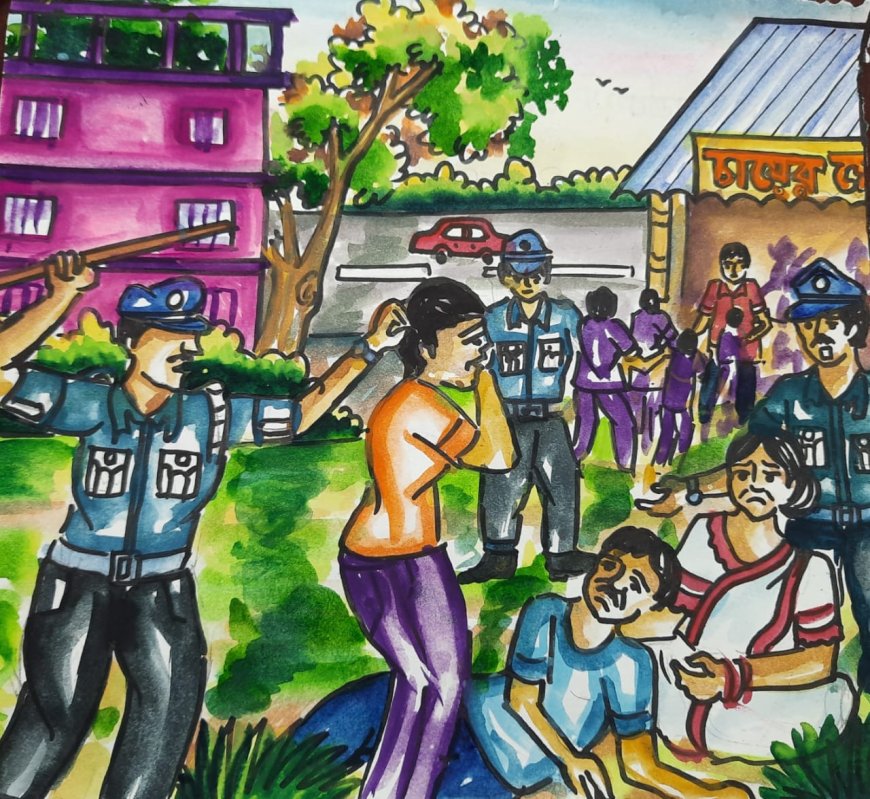

অর্থাৎ আমাদের সমাজের পুলিশভীতি আইনে প্রদত্ত শাস্তির সূচনাকারী হিসেবে নয়। এই ভীতি আইনকে উপেক্ষা করে বেআইনী কার্যক্রমের মাধ্যমে অপমান, নির্যাতন, আর্থিক শোষণ এবং আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অপবব্যবহার করে ব্যক্তি পুলিশ অফিসারদের লাভবান হওয়ার বিষয়টির দিকেই ইঙ্গিত করে। বাংলাদেশের কোন আইনেই কোন অপরাধের আসামী হলেই গ্রেফতারের বাধ্যতামূলক কোন নির্দেশনা নেই। কিন্তু পুলিশের বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষমতাকে অহরহই অপব্যবহার করা হয়। ব্যক্তি পুলিশ যেমন, এই ক্ষমতাকে নিজেদের দুর্নীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তেমনি ক্ষমতাসীনরাও পুলিশকে ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতা বিস্তারে প্রয়াসী হয়। এক্ষেত্রে পুলিশকে জনগণ নিরীহ মানুষদের নির্যাতনকারী হিসেবেই বিবেচনা করে।

সারা বিশ্বেই পুলিশের কাস্টডিকে সেইফ কাস্টডি হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে, পুলিশের কাস্টডি মানেই নির্যাতন। যে কোন দিন কোনভাবেই পুলিশের সরণাপন্ন হয়নি, কিংবা পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের শিকারও হয়নি, সেও বিশ্বাস করে, পুলিশ মানুষকে নির্যাতন করে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের প্রহার করে ও রিমান্ডে থাকা আসামীদের নির্মমভাবে পিটিয়ে দোষ-স্বীকারোক্তি আদায় করে। মানুষের মনের গভীরে প্রথিত এসব ভীতিকর বিশ্বাসকে আমাদের অমূলক বলারও কোন কারণ নেই। কারণ নির্দোষ ব্যক্তিদের আদালতে দোষ-স্বীকারোক্তির ভয়াবহ কানিহী তো প্রতিনিয়তই পত্রিকার শিরোনাম হচেছই।

পুলিশ সদস্যদের নিজস্ব ক্ষমতার অপব্যবহারের বাইরে মানুষকে হয়রানী এ ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক অভিলাশ পূরণের জন্য পুলিশ কর্তৃক নির্দোষ মানুষদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও গায়েবী মামলার বিষয়টি এখন আর রূপকথার গল্প নয়, বরং নিরেট সত্য। স্বৈরাচারী সরকারের বহুল ঘৃণিত গায়েবি মামলার কথা কে না জানে? পুলিশকে ব্যবহার করে গায়েবি মামলার মাধ্যমেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার এমন নিকৃষ্ট উদাহরণ সারা পৃথিবীতে সম্ভবত নেই। এভাবে অনেক উদাহরণ দিয়েই বোঝানো সম্ভব যে, বাংলােদেশের মানুষের মনে যতটুকু না অপরাধভীতি রয়েছে, পুলিশভীতি তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

চব্বিশের গণআন্দোলনে স্বৈরাচারী সরকারের পলায়ন বাংলাদেশের পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে জনমন থেকে পুলিশভীতি দূর করার একটি উত্তম সুযোগ নিয়ে এসেছে। নূতন পরিবেশে পুলিশ সদস্যদের এটা ভেবেই okকাজ করতে হবে যে, মানুষের মনে পুলিশ সম্পর্কে যে নেতিবাচক ধারণা রয়েছে তার কোনটাই অমূলক নয়। দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ আইনের অপপ্রয়োগ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও ক্ষমতাসীনদের সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলেই যেমন এই ভীতির বাস্তব রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি একজনের কাছ থেকে অন্য জন শুনে, কিংবা প্রচার মাধ্যম, এমনকি শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমেও মানুষের মনে পুলিশভীতি সঞ্চারিত হয়েছে। আমাদের নূতন বাংলাদেশের এই সময়ে পুলিশের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তাই পুলিশভীতি দূর করার জন্য কাজ করতে হবে। এজন্য আমি সেই পুরাতন কথাই বলি, জনগণের আস্থা ও অনুমোদন ছাড়া পুলিশ সফল হতে পারে না। তাই পুলিশকে যে কোন উপায়েই জনগণের কাছে যেতে হবে। আর এজন্য আধুনিক পৃথিবীতে একমাত্র উত্তম ও কার্যকরী উপায় হল কমিউনিটি পুলিশিং দর্শনকে বাস্তবায়ন করা।